以百姓为标尺:万里的“最后一公里”①问需于民,直面多元化诉求

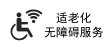

2023年12月22日 来源: 万里街道1997年6月17日,上海万里社区正式开工建设,被列为上海市政府当年首批四大示范居住区之一。居住区占地216公顷,总建筑面积257万平方米,规划居住户数2万户,规划居住人口6万人。这里的社区住宅与自然河流巧妙地结合起来,是上海少见的活水景观住宅区。经过26年的创新实践,万里社区发生了巨大的变化。在创新、绿色、协调、开放和共享理念的指引下,万里社区变成了一个生态环境清新宜人、百姓安居乐业、邻里之间友好互助的活力社区。

万里公园占地约6公顷,种有各类景观植物,是社区的天然氧吧,也是周边居民散步休闲的好去处 新民晚报记者 陈梦泽 摄(下同)

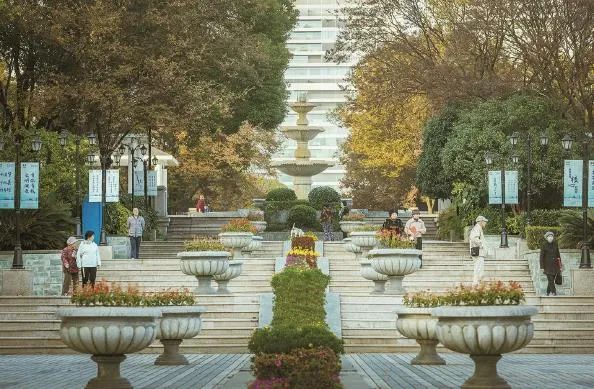

城市,让生活更美好。但如何让城市生活更美好,是一本永远读不完的书。

步行可及的公园步道、烟火气袅袅的社区食堂、书香氤氲的街角书屋……15分钟文化圈、15分钟养老圈、15分钟漫步圈,不同需求衍生出的“圈层”常常交织共存,“圈”出了生活的百般滋味。

谈到心中的“城”,习近平总书记曾说,“城市的核心是人,城市工作做得好不好,老百姓满意不满意、生活方便不方便,是重要评判标准。”近日,总书记在上海考察时再次强调,要把增进民生福祉作为城市建设和治理的出发点和落脚点,把全过程人民民主融入城市治理现代化,构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体,打通服务群众的“最后一公里”。

子女远在国外的刘永伟(右)、张米珠夫妇是万里臻华颐养院首批入住者

构建“15分钟社区生活圈”,是上海建设人民城市的一项标志性工程。如今,社区生活的可及性、便利性、幸福感,已成为上海新一轮城市更新的重要目标,而这也是衡量城市有机体活力值的重要指标。今年上半年印发的《2023年上海市“15分钟社区生活圈”行动方案》在全市划定1600个“圈”,全面拉开了上海“15分钟社区生活圈”的建设格局。

家门口的“诗和远方”,已经成为很多市民向往的生活方式。今年10月28日开幕的世界城市日上,发布了2023版《上海手册——21世纪城市可持续发展指南》,普陀区万里街道成为入选的2个上海案例之一。经历26年发展,万里社区从阡陌农村“蝶变”为宜居宜业的现代化城区,正着力打造“万里桃源”。

但这个大型社区也面临硬件老化、水质有待提升、功能配套仍不完备等问题。面对新就业群体,如何让他们在这座城市打拼的同时,也在15分钟服务半径乐业并安居?面对“初老”的社区居民,如何解决他们出行、社区食堂、购物、养老等需求?这些“关键小事”,是万里城市更新中必须直面的难点,也是上海超大城市治理中许多社区的共性问题。

15分钟社区生活圈,仿佛一个个社会细胞,折射出新时期老百姓对更高品质生活的追求。从万里社区的“小题大做”,可以窥见“人民城市人民建、人民城市为人民”的上下求索,永远在路上。

“万有引力”新业态新就业群体党群服务中心还设有篮球场,骑手们可在此运动休闲

问需于民 直面多元化诉求

近年来,法国巴黎第一大学—先贤祠—索邦大学教授卡洛斯·莫雷诺提出了“15分钟城市”的概念,并在之后的一次演讲中向公众描述了他的愿景,被认为是第一个创造出“15分钟城市”学说的人。

城,所以盛民也;民,乃城之本也。要坚持人民城市人民建、人民城市为人民,高品质生活是应有之义。上海正在打造的15分钟生活圈,正是围绕“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”的总体目标,因地制宜、差异引导,营造低碳健康的生活方式、便利共享的空间品质和开放集约的空间格局。同时,15分钟生活圈正从缺什么补什么的1.0版向2.0版进阶,更需要直面多元化需求,“因圈施策”“圈层融合”“多圈交织”……

一个多月来,记者在万里社区深入采访中发现,亦新亦旧之间的矛盾冲突,依然影响着老百姓的“开门七件事”;15分钟生活圈要“串珠成链”,仍有许多断点、堵点亟待打通。

万里街道是普陀区第一个上海市园林示范街道

从“一张床”到“一间房”

最近,普陀区万里街道入选了2023版《上海手册——21世纪城市可持续发展指南》,国际评审专家一致认为,万里街道有一种温馨的氛围,无论居民,还是外卖、快递小哥,大家都有一种主人翁的自觉,都是社区共建者,共同参与社区事务的民主决策……15分钟生活圈,既回应了他们的需求,更调动起他们参与社区治理的积极性,“双向奔赴”汇聚成活力社区的动力之源。

新村路661号,是万有引力新业态新就业群体党群服务中心(以下简称“中心”)所在地。清晨6时,“小哥”潘志勇走出租住的公寓房,步行5分钟就来到了中心。公寓是他和工友们合租的,一间房间住了4个人,每月3000元。客厅和厨房是共用的,平时基本一日三餐都在外面解决。“外卖小哥吃饭没个准点,多数也是靠外卖解决。”

2015年,山东小伙潘志勇来到上海打拼,现在已是菜鸟速递普陀大华站站长。“上海是个靠勤劳努力就能立足的地方,近年来社会上对我们‘小哥’越来越尊重。”和5年前刚到万里时相比,潘志勇看着人气渐渐旺起来,店铺多起来,每天的快递近2000件,比几年前翻了一倍还不止。

闲暇时,潘志勇最喜欢去图书室看书,尤其是科幻方面的书籍。他说,自己有个最大的愿望,“希望能有一间自己的房间,家人来了方便,也有静静的空间。”

最近,习近平总书记在上海闵行区考察了保障性租赁住房社区。上海保障性租赁住房建设为满足新市民和青年人的住房需求,打造了“一张床、一间房、一套房”多层次住房供应体系,传递出城市建设以人民为中心的鲜明信号。在普陀区,则推出了全国首个外卖骑手星级公寓,优秀外卖小哥每月只要花几百元就能入住。“什么时候我们也能享受到这样的阳光雨露?”潘志勇满怀期待。

从“臭烘烘”到“水清清”

从“住有所居”到“住有宜居”,是人民城市为人民的生动体现。万里以商品房为主,当初规划起点较高,但随着区域“初老”,开始出现不尽如人意之处。

中环锦园小区依大场浦河而建。大场浦桥上的指示牌箭头一个向左,一个向右,这里是普陀区和宝山区交界处。

“当初买房时就是看上旁边有一条河,吃好饭散散步,平时开窗看看风景多惬意。”中环锦园居民胡建华之前在外地工作,2015年退休后才开始长住。

不过,胡建华发现昔日的“理想”渐渐变得骨感。由于门口河道的臭味,临河而居、家住4楼的他常年关闭窗门。

万里街道办事处副主任张宇平分管街道建设工作,也是中环锦园的居民,家住临河一幢的11楼。说到河水变臭的缘由,他表示,在万里北侧的大场镇有一条龙珠港,每到汛期会开闸放水,会影响到下游大场浦河和横港河的水质。还有一个原因则是岚皋南排水系统雨水泵站,每到汛期都要放浆,对河道的生态和水质有很大影响。“每到这时候,居民的投诉特别多,我们也多次向水务部门反映。”2017年,清淤治理后一定程度恢复,但这只是治标,更需要治本。

河道整治的同时,临河两岸将种植100棵桃树。桃红柳绿的明年春天,白鹭夜鹭会回来吗?居民们盼望着。

设法“挤”出慢行功能

美国城市活动家简·雅各布斯在著作《美国大城市的死与生》中,曾提出了“以社区为中心”的城市规划,希望可以建立起适合步行和骑行,同时兼备社会功能的复合社区,并确信“邻近性”是让城市变得富有生机的关键。

河道整治显然只是万里更新的第一步。和上海“一江一河”实现两岸贯通不同,万里街道相关部门在深入调研后发现,大场浦两侧,一侧以企业、单位为主,另一侧是居民小区。由于规划建设初期小区“地理红线”与“河道蓝线”重叠,“这意味着小区无路可退,全新‘打开方式’呼之欲出。”来自中船九院的项目设计师彭欣表示。

大场浦河正在改造的步道,由于位于两区交界处,绿化、步道分属两区管理,只能“螺蛳壳里做道场”,在有限的空间里“挤”出慢行功能。

1997年6月17日,上海万里社区正式开工建设,被列为上海市政府当年首批四大示范居住区之一。2014年,万里街道作为上海街镇体制改革后首个从大镇析出的街道,是上海最年轻的街道之一。对万里而言,打造15分钟生活圈,不只是硬件的焕新,更要围绕未来愿景,紧扣“人”的多元诉求,寻求破题之道。

“根据万里活力社区比较好的生态基底,我们定位于打造上海市慢行示范区。”万里街道党工委书记罗艳表示,要将慢行生活区串联起来,各大节点和功能亟须打通。“万里绿化覆盖率高达46%,是普陀区第一个上海市园林示范街道,但是过去很多绿化走不进去。我们希望未来万里公园、口袋公园、转角绿地,包括河道两岸的一些绿化都能打开,让万里的街区可以像公园一样漫步。”

温暖“烟火气”抚人心

人间烟火气,最抚凡人心。宜居的环境美则美矣,但烟火气仍显不足,这是在万里采访中一些居民频频提及的问题。原本繁华的家乐福超市虽然依然开着,却也人气不足,超市前的一些门店已关门谢客。

“我是2016年从市中心搬到这里来的,冲着这里生活环境好、小区灵光。”71岁的李俊娥阿姨告诉记者,一开始小区配套了一个永辉超市,附近也有一个菜场。“疫情后超市关门了,菜场因为生意不好没了,连‘牛奶棚’也拆掉了。我们老年人手机买菜用不来,还是喜欢到菜场,但去一趟太不方便了。”

平时还能凑合,碰上家住昆山的女儿一家周末回来,李阿姨只能骑车去新沪路农贸市场买菜,单程就要骑25分钟左右,“来回一弄就是大半天,要是附近有生鲜超市和社区食堂就好了,我们老夫妻俩平时简单吃吃,孩子来了自己去菜场挑也放心。”

随着万里的居民逐渐步入“初老”,社区食堂需求也渐渐旺盛起来。目前在香泉片区等老旧小区、老年人较集中的地区,社区食堂一开出就受到居民欢迎。不仅是老人喜欢光顾,一些年轻人、三口之家也来“搭伙”,人均20多元的价格很亲民。

随着夜跑人群的增加,对于小餐饮店、24小时便利店、滨河驿站,周边居民呼声也很高。如何通过政府引导、市场机制,让更多烟火气暖胃又暖心,是15分钟生活圈里不可或缺的一环。

记者在万里采访发现,区域内有多条轨道交通,坐拥“上海西站”等交通枢纽,但从地铁站出来到真金路等核心区域,仍有15分钟左右的步行距离。车站出口被大量共享单车包围,“最后一公里”仍“差一口气”。

根据《万里街道“15分钟社区生活圈”问需求计调研报告》显示,在出行便利方面,公共交通站点设置覆盖率较高,但西部等少部分地区步行时间超过10分钟。有从市中心搬迁来的居民表示,自己的单车技艺是来万里后“逼”出来的;对于不会骑单车的人,尤其是老年居民“不太友好”。在商业配套方面,有些室内菜场不满足规模要求,业态仍需优化提升,生活服务中心设置略有欠缺。

谈到万里未来的目标,罗艳用“两幅画卷”来形容。一幅是风景如画的《桃源万里图》,贯通6.2公里一环水脉,蓝绿交融的滨水空间。另一幅是极具烟火气的《安居乐业图》,不断织密服务网络,缩短服务半径,嵌入社区公共服务中心、城市建设者之家等生活盒子,布局比邻驿站,社区食堂等便民空间,持续推动万里从资源不足的北部腹地向人们满意的高质量、未来之城发展。绘就这样的美好画卷,“万里之行”始于足下……