光影记忆 | 小说《繁花》中的大自鸣钟与老宝凤银楼 2024年01月09日

来源: 上海普陀档案

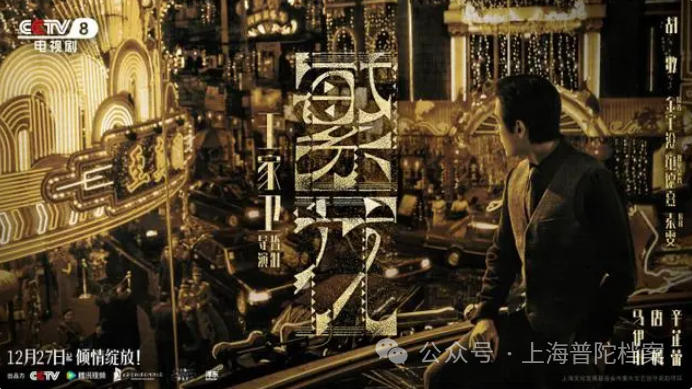

岁末年初,电视剧《繁花》登陆CCTV-8(央视八套),如一场视觉的盛宴,在电视屏幕上展现出电影级的质感。故事发生在上海百姓生活的沧桑巨变中,述说着悲欢离合、勤奋坚韧、智慧深情的人间百态,赢得了观众的赞誉。

《繁花》改编自金宇澄的同名小说,原著先后获得“五个一工程”奖、茅盾文学奖。小说中,“大自鸣钟”这个地名频繁闪现,是三位主角之一小毛的生活舞台。小毛和剧版主角阿宝,曾一起在曹杨钟表零件厂工作。

《繁花》小说节选

小毛眼睛有点酸,弄堂隔壁西康路小菜场,即便困难时期,过几个钟头,郊区送菜的黄鱼车,带鱼车,就要集中到达,一直吵到天亮,长寿路两边,东北西北,无数工厂中班夜班交接。大自鸣钟居民十五支光电灯,一盏盏变暗,夜深了,棉被开始发热。

大自鸣钟

“大自鸣钟”,这个名字在上海沪西承载着悠长岁月的印记。回溯至1922年,日商内外棉纱厂在上海事业的开创者川村利兵卫去世,两年后,内外棉向公共租界工部局申请,在小沙渡路、劳勃生路(今西康路、长寿路)十字路口建立“川村纪念塔”。该塔为全部使用石材,方锥形,地基略大,向上逐步收缩,共6层,总高九丈九尺(33米);内置盘旋扶梯,在五层与六层之间安装四面自鸣钟。曾经,这里是棚户区,而自鸣钟的指针可以遥遥看见。每当自鸣钟报时,钟声便能传到几里外,催促工人起床、上班。于是,这一带就被叫做“大自鸣钟”,是上海知名度极高的区片地名。1953年,上海建设长寿路桥,并拓宽、延长长寿路,“川村纪念塔”严重阻碍交通,又是殖民遗迹,遂被拆除。

金宇澄母亲与大自鸣钟的留影

(档案春秋公众号)

金宇澄本人与“大自鸣钟”有着深厚的渊源。2017年,金宇澄推出了非虚构叙事集《回望》。书中,他的母亲姚云(原名姚志新)追溯儿时的记忆:“华生”电扇、“云飞”出租、无线电收音机、梅兰芳、戏院门口的冰淇淋和炒米花、电影院里的米老鼠。当然,还有大自鸣钟,以及钟旁的老宝凤银楼。这家银楼正是金宇澄外公姚廉卿的事业所在。

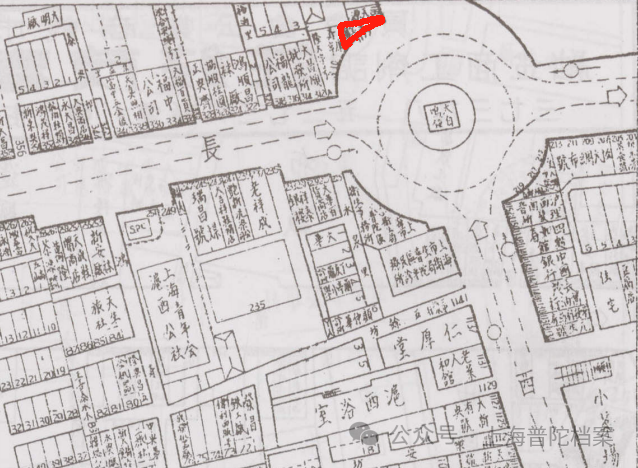

上海行号路图录中老宝凤的位置

老宝凤银楼,又称廉记老宝凤,解放前曾在沪西大自鸣钟地段声名显赫。银楼由姚廉卿创立,最初位于虹口区提篮桥海门路,1937年毁于战火。姚廉卿看到虹口和闸北的居民纷纷逃难进入租界,使得沪西劳勃生路(今长寿路)一带人口大幅增加,他预见在这里开设银楼业务将蓬勃发展。因此,于1938年初,与儿子姚之衍在劳勃生路308号重新开办了老宝凤银楼。

右下角建筑即老宝凤银楼

劳勃生路308号原为盐业银行西区办事处的空关店面。这栋房子大约300平方米,为钢筋水泥结构结构,位于马路阳面,非常气派。姚氏付出大量精力和资金,通过当时的新华信托储蓄银行联系,先租后买,终获得了这个店面。

当时,劳勃生路上,银楼已有五家,包括老祥泰的两家、老天宝的两家和丽华的一家,竞争压力很大。但老宝凤银楼一开业,就吸引了所有人的目光。店面装潢富丽堂皇,货品琳琅满目。设有金银饰品加工场,聘请专业技师自制小件金银饰品,还为顾客翻新或加工金银饰品业务,收费低廉。同时经营收购业务,进出差价比其它同业优惠,且信誉卓著,童叟无欺。

《繁花》小说节选

大自鸣钟“老宝凤”银楼,专做沪西纱厂女工的生意,自产自销,韭菜戒,方戒,金鸡心,店里三个金师傅忙不过来,过年过节,光是戒指里贴梅红纸头,根本来不及,夜夜加班。

老宝凤银楼在全市的银楼中虽是中型企业,但在沪西地区却是一等一的大户。除了店面气派外,资金雄厚,备货品种齐全,成色也准确无误。为了适应当地居民的生活作息,营业时间也相对较长。因此,商店声誉卓著,有时销售额甚至超过其他五家银楼的总和。在沪西地区享有很高的声望。

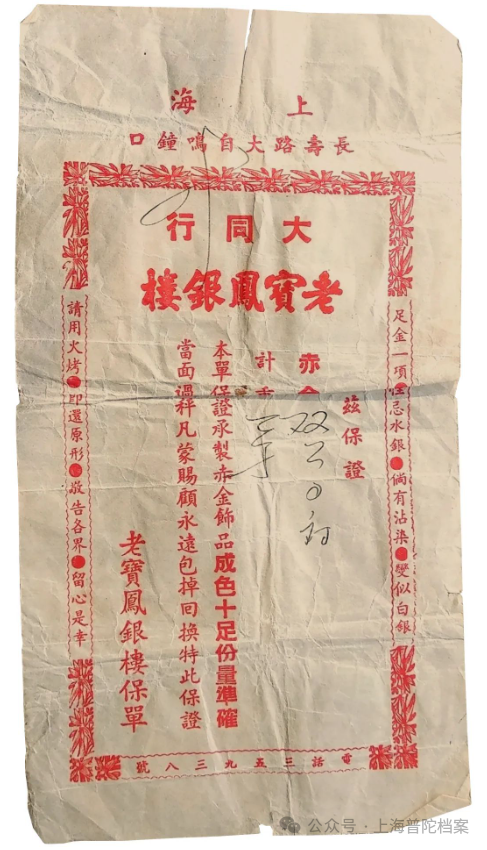

银楼保单(普陀收藏公众号)

姚廉卿是那种典型的老牌商人,平素过着朴素的生活。除了业务上的联系,与外界的交往极少,一直本着守旧而慎重的态度经营自家生意。在上海“孤岛”时期,劳勃生路大自鸣钟附近龙蛇混杂,敌伪势力横行,当地地痞流氓为非作歹,事端层出不穷。开设店铺做生意,难免受到骚扰。姚廉卿求到“海上闻人”虞洽卿、闻兰亭署名的两幅墨宝,悬挂在店堂正中。流氓看到建筑如此气派,名仕字画悬挂堂中,摸不清底细,不敢动手。在慈善方面,姚廉卿却并不小气,多年来时常向医院、学校捐款。

老宝凤银楼的经营历程跨越十余载,初期五载相对平稳,而后五载,随着时局动荡不安、币制剧变、货物涨价,市民为维护财富稳健,纷纷迅速兑换手中的纸币为有保值潜质的银元和金饰,致使银楼业务蓬勃发展。

1948年,国民党政府为挽救即将溃败的政治危机,在经济金融领域挣扎拼命,发行金圆券,强行实施限价政策。对于银楼行业而言,每市两(31.25克)限价为200元金圆券,尽管当时实际黄金价格早已超过数倍的限价,政府硬性规定银楼在门市按限价供应,不得拒售,导致银楼门前爆发排长队争相购买金饰的现象。这使得银楼的金饰存货瞬间被抢购一空,收取的金圆券过不了多久就无形中贬值成了废纸,致使整个银楼行业遭受了巨大的损失。反动政府的金圆券毫无助益于挽救行业垂死的局面,不久后不得不宣告限价政策解禁。在解禁后,由于通货膨胀的进一步加剧,市民为了保值,在发到工资或收入时迅速纷纷购买金银首饰,使得银楼业务再度迎来蓬勃兴盛。然而,随着政府对黄金饰品的市场交易下令禁止,老宝凤银楼与其他同行一样,不得不停业。从学徒开始,姚廉卿为银楼生意倾力几十年,最终在1948年末突发心脏病不幸辞世。

一九四九年后,“老宝凤”仍停业,至12月改为“宝凤百货商店”。1956公私合营后扩建北侧店房。1957年后易名为“长春针棉织品商店”,并扩建沿长寿路铺面,将西侧的油酱店并入。1987年9月又恢复为“宝凤百货商店”,上世纪90年代初被拆除。1994年在该店的原址上改建为深房广场。2010年,源达大厦建成命名。

1979年,大自鸣钟一带影像图

(图溯上海公众号)

1980年代,长春针棉织品商店

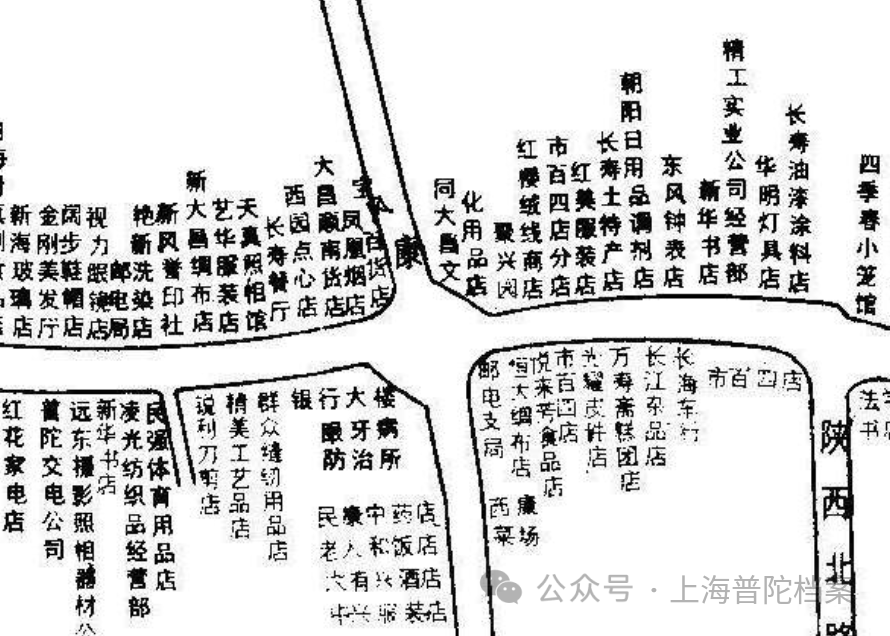

1990年代初,长寿路商业街网点图

(部分)

1993年,宝凤百货商店

2007年,长寿路西康路口

2016年,原大自鸣钟地区鸟瞰

2020年,大自鸣钟广场

上海市普陀区人民政府

上海市普陀区人民政府